二級建築士の勉強が精神治癒の為だという緩い目的から、具体的に合格を目指すと決めて以降、実はまだ療養中でひたすらウォーキングをして心身を整えています。

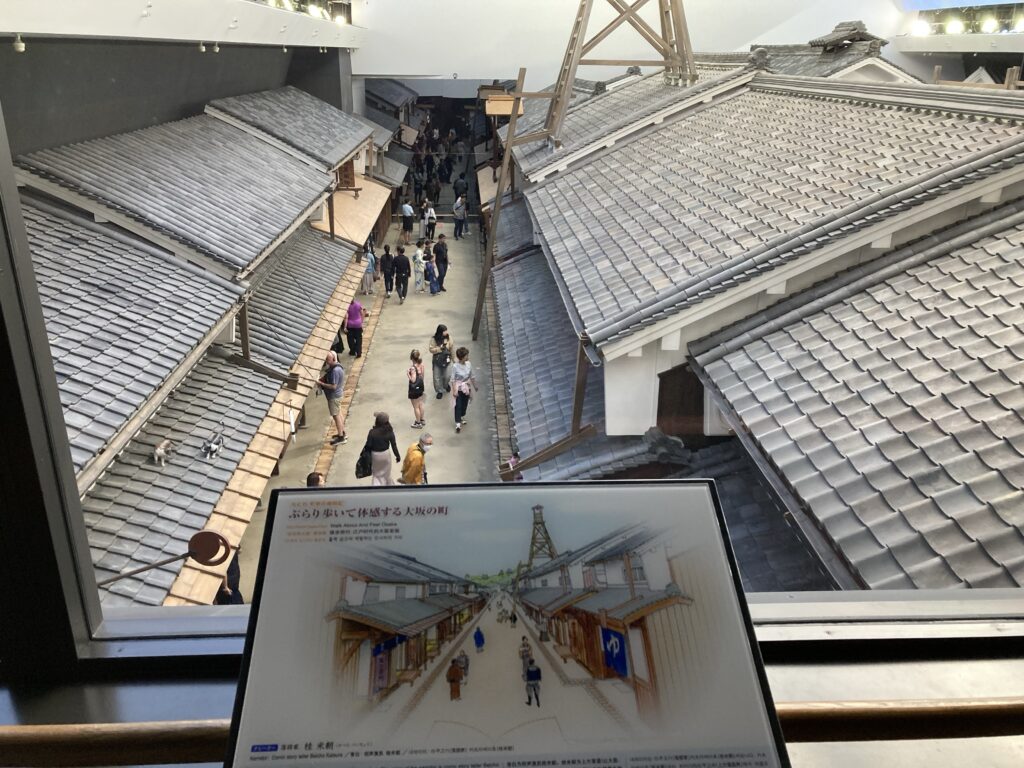

ただただ歩くより、二級建築士の勉強に励むきっかけになるようにと住吉大社まで歩き、境内の見学をすることを目的にしました。

その中で、建築士の勉強している人は必ず目にする建築家・安藤忠雄さんの住吉の長屋が至近距離にあることを知り、行ってきました。

住吉大社の建築様式「住吉造」

住吉大社本殿は、日本最古級の神社建築様式「住吉造」で知られ、以下の特徴があります:

- 構造形式:切妻造、妻入り(正面が屋根の妻側)

- 屋根材:檜皮葺(ヒノキの皮を用いた伝統的屋根材)

- 平面構成:内陣(ないじん)と外陣(げじん)の二室構成

- 外観特徴:

- 四周に回り縁(縁側)がない

- 高欄(手すり)も設けられていない

- 柱・壁の仕上げ:

- 柱は丹塗(赤色塗装)

- 壁は胡粉塗(貝殻を砕いた白色塗料)

この様式は、天皇の大嘗祭で造営される「大嘗宮」とも類似しているとされ、古代祭祀の形態を色濃く残しています。

二級建築士の過去問で繰り返し出題されているため、頻出建築物として重点的に暗記すると1点アップするので出題されたときには

「住吉造=妻入り・切妻造・檜皮葺・内陣外陣・回り縁なし・高欄なし」と覚えるといいですね。

住吉の長屋とは

- 設計者:安藤忠雄(1976年、大阪府)

- 特徴:

- ファサード(正面)に玄関以外の開口部がない

- 中央に光庭(中庭)を設け、採光と通風を確保

- コンクリート打ち放しのミニマルな構成

- 既存の長屋の敷地に建てられた都市型住宅の代表例

二級建築士の試験では平成19年に出題されていて住吉の長屋は「現代建築の代表的住宅」として、建築家の思想や空間構成を問う文脈で登場するようです。

はあ、勉強した気になっているけど全然取り掛かっていません。心身取り戻すことをじっくり行っていますがダラダラしてもダメなのでカンフル剤的にもなにか強力なノルマを課す必要があるのかなとも考えています。

福祉住環境コーディネーター検定の時のように、また姪っ子の受験とかけて共に頑張る宣言をしようかな